A Chama de uma Vela: sobre interpretações da realidade

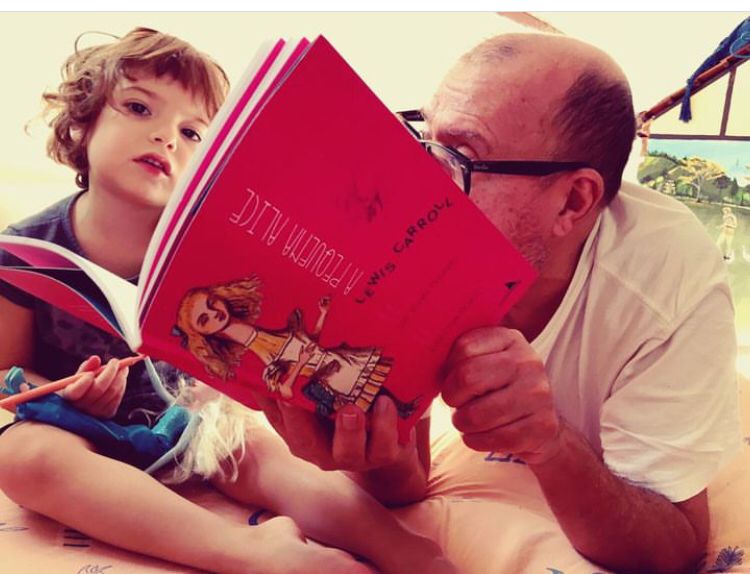

No final dos anos 60 uma Professora pediu aos alunos que observassem a chama de uma vela acesa posicionada ao centro de uma mesa. – Descrevam o quê vocês observam. – Pediu aos alunos, eu entre eles.

A nossa experiência se limitava àquilo que 16 anos de vida permitem acumular. Nossos interesses eram mais imediatos, ígneos, tal como a chama da vela, e a nossa curiosidade, livre dos tapa-olhos que a vida viria a nos impor. Observávamos a chama da vela estimulados pela flama dos hormônios que atiçavam a nossa libido. Nas observações compartilhadas, revelamos pontos de vista diferentes a respeito da chama que, de forma insuspeita, permanecia a tremeluzir e apontar para o alto.

A intenção da mestra foi alcançada, compreendemos que olhares sobre um mesmo objeto podem ser diferentes. Aprendemos que o ato criativo nem sempre significa gerar algo novo, um olhar do óbvio por um ângulo inaudito pode bastar para causar impacto. Observar a realidade pelo avesso, ou ver o ângulo que ninguém observou, equivale a uma descoberta. Para a experiência limitada daqueles jovens que éramos, estava pavimentado o caminho para a busca da criatividade na vida.

A Educadora que nos posicionou ao redor da chama da vela chamava-se Raquel Gevertz e na minha tese de livre docência apresentada à Universidade de São Paulo, eu lhe prestei devida homenagem.

Realidade, qual realidade?

Incomoda admitir que dois observadores diante do mesmo fenômeno possam perceber realidades diferentes. Ou que o mesmo observador, em momentos diferentes, pode interpretar um fenômeno de maneira díspar. A observação não é um ato objetivo, dois médicos podem dar diagnósticos diferentes frente aos mesmos sintomas do paciente. Dois psicoterapeutas podem interpretar patologias psicológicas distintas no mesmo paciente, e cada um de nós precisa se reconciliar com o fato de que, ao longo do tempo mudamos as opiniões que defendemos com veemência.

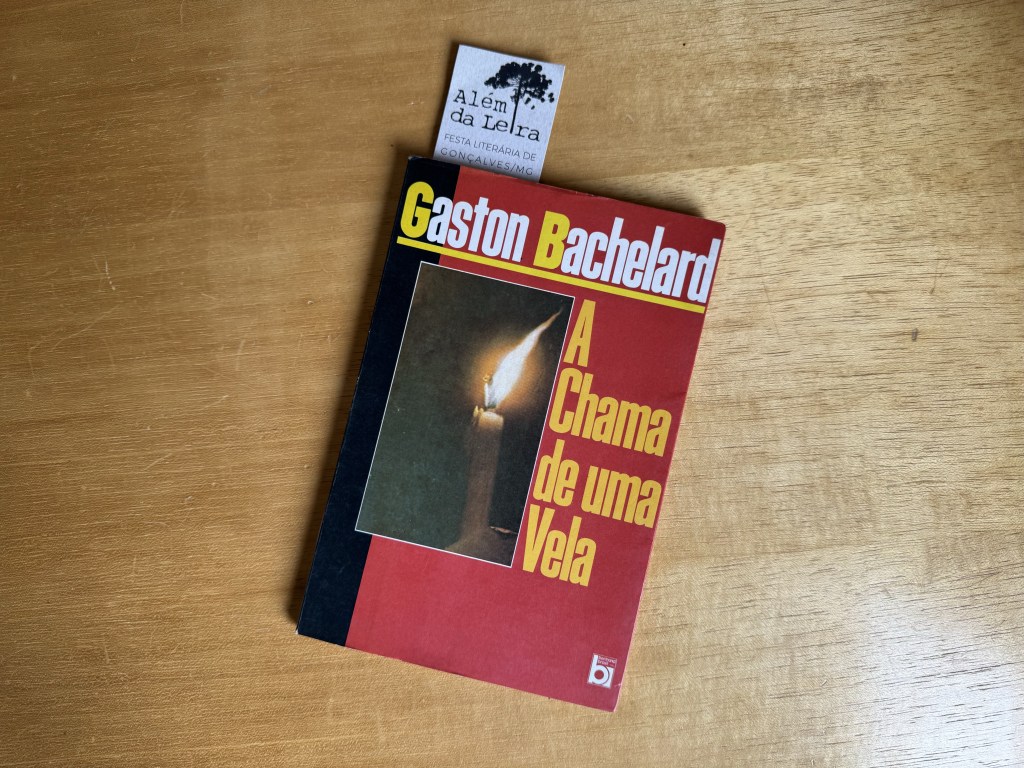

Eu tinha deixado os 16 anos de idade no passado quando me deparei com as observações de Gaston Bachelard (1884-1962). As obras deste filósofo tratam de temas cuja observação concreta é limitada, ou mesmo impossível. A Poética do Espaço, A Terra e os Devaneios da Vontade, A Poética do Devaneio, e o livro que tem por título: A Chama de Uma Vela, em cujo parágrafo inicial o autor afirma:

Neste pequeno livro, de pura fantasia, sem a sobrecarga de saber algum, sem nos aprisionarmos na unidade de um método de investigação, gostaríamos de dizer que a renovação da fantasia recebe um sonhador na contemplação de uma chama solitária. A chama, dentre os objetos que nos fazem sonhar, é um dos maiores operadores de imagens.

Assim, a chama de uma vela, além de incitar o exercício da pluralidade de observações, sugere uma viagem interior pelo mundo das fantasias que habitam a mente humana, sobre a qual nosso conhecimento ainda é limitado.

A Respeito das Interpretações da Realidade:

A escritora e ensaísta Siri Hustvedt explora o problema de “olhar e não ver”. Citando exemplos de cientistas que estudam a cognição humana, ela expõe o drama que decorre da nossa incapacidade de interpretarmos a realidade de maneira objetiva. É comum não percebermos um elefante sentado na nossa poltrona predileta.

No conjunto de ensaios que compõem o livro: Living, Thinking, Looking, ela afirma que interpretamos subjetivamente as nossas próprias histórias de vida, a memória é seletiva e muda ao longo do tempo e, acima de tudo, é criativa. De certa maneira a nossa memória é uma ficção e o significado dos fatos que recordamos muda conforme envelhecemos. Esta condição é conhecida pelos neurocientistas que a chamam de “consolidação da memória”. Outra dimensão é de como vemos uma obra de arte. Aquilo que se representa em linguagem artística vem carregado de experiências e significados particulares que emocionaram o autor. O processo se repete quando alguém que vê a obra, lê um livro, ou assiste um filme, interpreta a mensagem ali expressa utilizando o crivo particular das suas próprias experiências. A intenção original do autor ou autora deixa de ser relevante, muito menos a realidade que motivou a obra.

No mundo da ciência, os pesquisadores definem os problemas de pesquisa a partir da observação da realidade. O Professor Ronald Coase (1910-2013), prêmio Nobel em Economia, criou um mantra: “What is Going on Here?”, que utilizava para desafiar os alunos a observarem a realidade para identificar “problemas” merecedores do esforço de pesquisa. A imprecisão na identificação de um problema de pesquisa, ou seja, da interpretação da realidade, é um problema endêmico enfrentado pelos pesquisadores. Cientistas também estão expostos ao drama fundamental da interpretação subjetiva da realidade.

Humberto Eco, no livro “Seis passeios pelos Bosques da Ficção”, discute o tema da interpretação dos leitores. Um autor nem sempre explicita sua intenção, e o leitor interpreta o texto com base no seu repertório de informações, que implica na quase impossibilidade de emparelhamento com a intenção do autor. A leitura interpretativa torna o leitor um parceiro criativo, um cúmplice do autor o que sobretudo valoriza o ato da leitura. Tal reconhecimento foi expresso por Borges ao dizer que a leitura é mais importante do que a escrita, é um ato anônimo, humilde, entretanto criativo por natureza.

O que nos resta fazer?

Enfim, o que somos capazes de observar? A interpretação da realidade é fruto das experiências, crenças e vieses acoplados às nossas emoções. A observação interpretativa – questionadora, oclusa, hostil, carinhosa, inclusiva, amorosa – refletirá as nossas sombras e emoções. Não existe realidade objetiva, portanto estamos, todos nós, sentados ao redor da mesa, observando a chama de uma vela que continua a flamular dirigida para o alto.